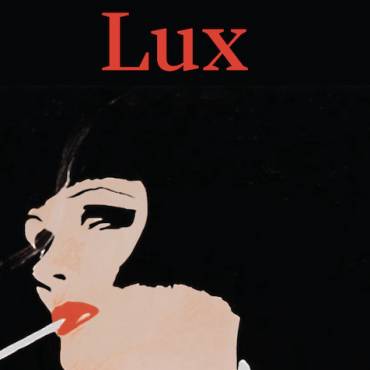

Non c’è due senza tre. Marco V. Burder qui si occupa del mio Lux. Non anticipo niente, se non che un commento critico così articolato non capita mica tutti i giorni.

Anche in questo secondo romanzo della trilogia orobica (e terzo della produzione dell’autore), lo specifico folclore linguistico si conferma con evidenza da autentico protagonista, a metà tra un parlato gergale e un ammicco indirizzato al dietro le quinte, ammicco che si serve con cadenza inesorabile dell’ironia di chi, avendole studiate, conosce le cose del mondo nella loro verità: ovvero, che dette cose sono imprevedibili e, per paradosso, son pertanto inconoscibili. Vale a dire: non controllabili dalla voce umana, forse nemmeno da quella del narratore (per quanto riguarda la corrente sentimentale che spinge tutto il racconto). La fotografia dei nonni è la caparra in anteprima di copertina che guida il testo e lo convoglia al finale, che ne è la semplice traduzione verbale. Dipendenza delle parole dalle immagini, soprattutto quando queste siano documenti tanto intimi da rasentare l’icona sacra delle proprie origini e il simbolo della propria sostanza emotiva. Anche in Lux vi sono degli ottimi figli dell’ironia, piccole esplosioni di senso ulteriore, di notazione antropologica, filosofica e persino teologica.

“La guerra l’aveva imparata così, con la facile logica del prima e del poi”. (Psicologico).

“Noi ci crediamo anche per quelli che fanno fatica”. (Teologico).

“Quello era il periodo che i treni cominciavano ad arrivare in orario”. (Ironico-politico).

“Così non perdiamo il filo per segno”. (Calembour, sgambetto verbale).

“… si ritirò senza una voce, come un riccio sperduto tra i suoi chiodi”. (Favolistico-allegorico).

“Esperia non se la sentiva di andarci [al camposanto], la nonna era meglio tenerla per sé che regalarla alla terra”. (Memoriale).

“Nel primo Novecento il mondo era tutto a rovescio. O forse si è capovolto strada facendo, chi lo sa”. (“Verkehrte Welt”).

“… la colpa va sempre divisa e condivisa: per fare una croce servono sempre due legni”. (Penitenziale).

“Carlo Codega”. (Pedemontano e, tra gli altri, mia nonna).

“Buonanotte ai suonatori”. (Come sopra).

“Sentiva gli occhi precipitare in cielo, a momenti cascava giù per terra, come nel gioco più bello che c’è”. (Sublime cosmicomico).

Se lo confronto con Esperia, Lux mi appare però un testo meno convinto: senz’altro più coinvolto emotivamente (ah, l’amour… e poi: il ricordo dei nonni, la dedica…), ma meno debitore del tipico gergo adottato, più indipendente per contenuto dal consueto “folclore linguistico” e dunque meno a suo agio in tale persistenza. Esperia è una storia comica di cialtroni, adeguati alla lingua che li canta. Lux è più intimo, meno buffonesco, più disponibile all’elegia che alla farsa. Si sente che in questo secondo della triade c’è una vertebra commossa, un ricordo che si costituisce a protagonista di affetti remoti che hanno preceduto e generato l’autore. Per concludere: Esperia (romanzo) ha un linguaggio che lo crea dall’interno, che lo sostiene come le centine dell’aerea vicenda; Lux sembra invece in procinto di sgusciar via, di tentare altre strade espressive, e per intanto rincara la dose di manierismi e di ticchi verbali. Insieme, vi sono qui e là dei pregevoli neologismi (o termini rubati al dialetto): giocolio, per esempio. O ancora riferimenti de jadis, come l’anglicismo macadàm (che io ho appreso una trentina d’anni fa per la prima volta ascoltando Sparring partner di Paolo Conte). D’altronde tutto il testo è molto sorvegliato, nonostante l’apparente stracceria dell’eloquio quotidiano. Un testo che porta i protagonisti sempliciotti all’interno dell’illustre mito platonico della caverna, antenata del cinematografo, con la loro immersione nella stupefazione per le immagini mobili sul telo dello schermo, affrontando un percorso inverso a quello dell’uomo socratico che, sempre in Platone, sfugge al fascino delle ombre mobili per affrontare la verità accecante ma inabitabile del mondo esterno. Vero è che anche per i quattro della combriccola (i due fratelli Milesi, il fotografo Scotti e l’imprecisabile Curnis) la sosta nell’ambito del sinemà, nel fondo della moderna caverna, sarà fonte di delusione: un’esperienza da archiviare tra i loro molteplici malestri…

Per finire, una sorpresa da me scoperta tardi, ossia a lettura inoltrata: ogni capitolo è intestato col titolo di un romanzo. Qui di seguito gli autori che sostituiscono il titolo stesso del capitolo affidato a ciascuno.

Bulgakov, Barthes, Bettini, Chiara, Weiss, Unamuno (suggerito dall’autore), Gadda, Saramago, Cappelli, Pirandello, Vitali, Maraini, Lodoli, Stendhal, Pederiali, Pontiggia, Yourcenar, Campanile, Doninelli, Bianchi, Meneghello, Camilleri, Tozzi, Brancati.

Anche il titolo, Lux, è citazione, ma al contrario: precede di quattro anni la pubblicazione dell’omonimo Lux di Eleonora Marangoni (Neri Pozza, 2019). Ma non potevano informarsi, prima di ricalcare il titolo di Calzana? Giunti non è una casa editrice marginale, insomma!

Tutto il senso e il sugo di Lux tra sinossi, recensioni e porzioni.

2 Commenti

Trovo che i commenti di Marco Burder siano scritti in un italiano perfetto, indice di una cultura profonda e meditata, non appresa superficialmente o per insistenza. Dei romanzi in lettura riesce a cogliere pregi e limiti, senza fare, come fanno tutti ormai, il sunto della trama, o poco più. Io non ho letto tutti i suoi romanzi, ma sono a metà strada, ma Burder mi convince a completare il viaggio. Grazie.

Sono io che ringrazio lei, signor Zanchi, per aver deciso di “completare il viaggio”. E il signor Burder, ovviamente, che l’ha spinta a tanto. A periplo concluso, mi faccia sapere che ne pensa dei miei romanzi, se le andrà.

Aggiungi Commento